ブログ

家具工房に捧ぐ

木工教室

-

木工教室3/11~13

週末は木工教室でした。

鉋掛け。

こちらも鉋掛け。

ノミで器堀り。

こちらも器堀り。

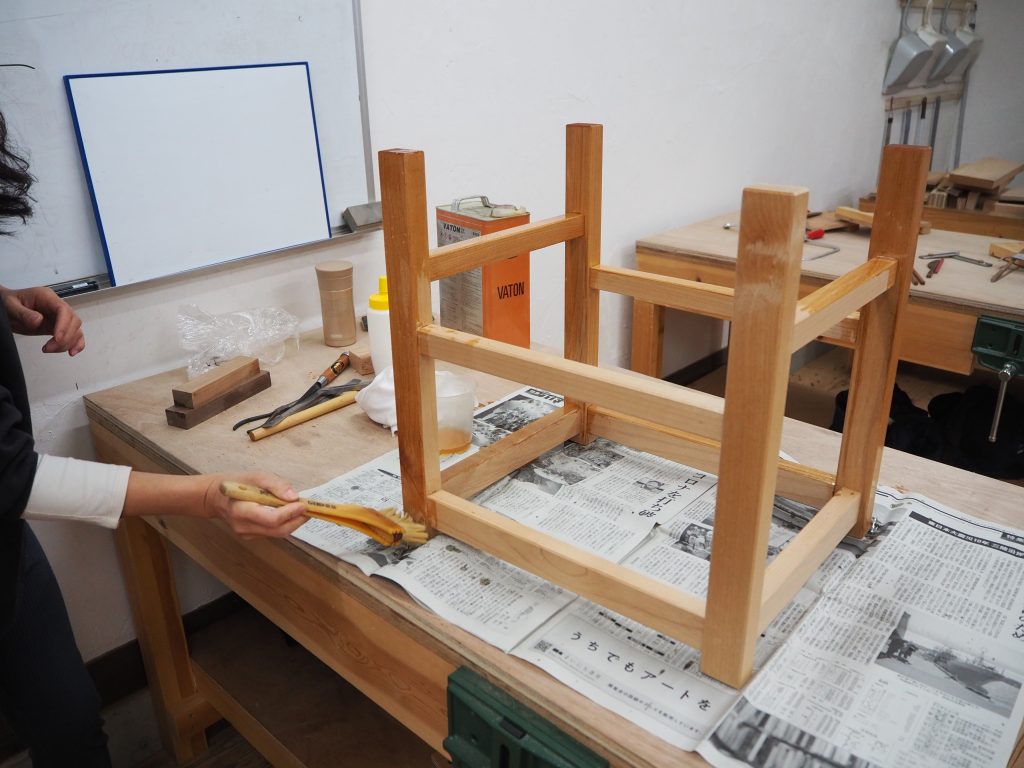

椅子を組み立て中。

箱の塗装。

器の塗装後。

スプーン仕上げ研磨中。

引き出しつきの整理箱完成。

ペンケースも完成しました。

母から娘へのプレゼント。

暖かくなり今週は参加者多めでした。

-

蟻加工

製作が続きます。

工房では前例のないオーダー品を製作しています。

併せて、この春から木工教室の方でやろうしている蟻組加工のモデルも製作中。

機械加工すれば早いのですが生徒さん方への指導要領を再考する為、全て手加工でやってみた。

これが涙が出る程大変。とにかく時間が掛かる

どこか一箇所でも失敗すると、全てチャラ。

加工の上手い下手と言うよりも、休み休み集中力を途切れさせない事が大切です。 -

オーダー家具製作と木工教室

週末は木工教室でした。

器を掘ります。

ハンマーを使っての荒堀り、大方の成形はこうやっていきます。

最後は手作業でコツコツと仕上げ彫り。

こちらは椅子の座面を掘っています。

器堀りと同じように、荒堀りはノミで加工し、以後仕上げは反り台鉋で行います。

ペンケース加工中。

留の加工も全てカンナによる手作業で行いました。

弊工房の木工教室は出来るだけ機械を使わず、ノミ・鋸・カンナと言った手道具を使って作る事を大切にしている。

今週も完成品が多かった。

手加工の花台が出来ました。_______________________________

変わって平日はオーダー家具の製作が続きます。

週末に行っている木工教室ですが、今年で4年目を迎えます。

平日はオーダー家具の設計・製作を行っているのですが、こちらは今年で11年目。オーダー家具製作と木工教室、当初は二事業を同時に進めていく事が出来るとは考えていなかったのですが、需要に引っ張られていく形で、なんとか二本立てで進み続けています。それぞれに面白いところ、また大変な部分があって常に思考と行動の連続です。大変だけど、自らも事業も成長が実感できて面白い。

オーダー家具の方は、よりお客さんに喜んでもらえる様、精進したいと思っています。

木工教室の方は、より生徒さんに楽しんでもらえる様な運営ができればと考えています。 -

木工教室2/25.26

週末は木工教室でした。

椅子の脚を鉋で仕上げています。

鉋を使う前には鉋の刃を研ぎます。

研ぎはこれだけでも奥が深くて面白い。没頭します。

鉋で仕上げた部材を組み立て、椅子の座編み。

この作業も没頭します。 時間を忘れる。

鋸でのほぞ加工。

精密に加工するのは難易度が高く超没頭します。

木の器堀。

これについては何度も触れて来ましたが、没頭の極み。

没頭したくて仕方ない人は器を掘るとよいです。

今週は完成品も多かった。 Yさん(男)の裁縫箱が完成。

奥様へのプレゼントになるそうです。

このくの字に折れ曲がる上蓋の機構作りが大変で、事前にモックアップ(疑似模型)で角度など確認しなが完成に至りました。木工教室に不可能はありません。

Sさん三段整理箱完成。

引き出しや扉などがついた箱物家具は、開閉やスライドの機構が発生するので単に形作るだけではなくて、それらの機構を滑らかに機能させてあげなくてはなりません。うまくできた時は本当に嬉しい。

皆さん本当によく作ります。 木工教室って凄い。

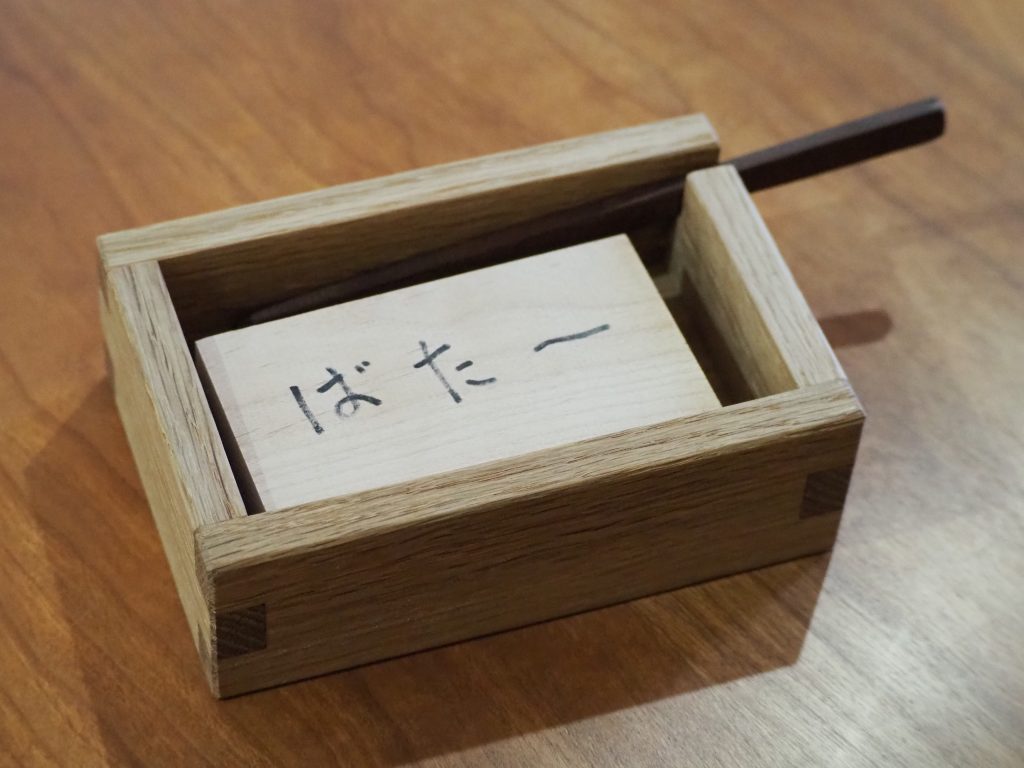

最近では作るものが無くなってきた方もいるので、教室からの提案として私も作りました。

バターケース。 木片でバターも作ってみた。

味はバターで決まります。

木工教室へ興味のある方はどうぞ↓

-

木工教室いろいろ

週末、金・土・日と木工教室を開催しています。

教室の内容は長期コースと体験コースに分かれていて、長期コースは決められたカリキュラムをこなしながら自ら木工家具を作る事を目標としています。

長く通われている生徒さん方の作品。

殆どをノミ・ノコ・カンナといった手道具だけで作る事を大切にしています。

カリキュラムを全て終えた方たちは、過去に作ったものをアレンジしてリピート製作されていたりもします。

しかし、最近では本当にもう作るものが無くなってしまったという方も多く、教室としては新たな題材を考えていたのですが、道具や安全の問題など考慮するとなかなか前進できずにいた。

〈新たな試み〉旋盤

旋盤という機械。木工ろくろなどとも言いますが、機械で木材をくるくると回しながら加工を進めます。

円柱状に加工された棒が椅子の脚になり

椅子の座面も並行して加工

その後、丸鑿と反り台鉋で座繰り加工を施し

脚と座面を接合

シューメーカーチェアが完成。 さぁ作ろう。

-

木工教室2/4~6

週末は木工教室でした。

今週は完成品が多かった。

カッティングボード。

電熱ペンで焼いたこの絵がかわいい。

菜箸とバターナイフ。

仕上げが丁寧でした。

ペーパーコードスツール。

男性作ですが、編み力が強くパンパンに編まれている。ペーパーコード網は強く編めば編むほど良いです。

永く使えます。時計。こちらも電熱ペンで文字を焼き書いています。

針は突板と言われる薄い木の板をハサミで切って作る。

製作途中も多かった。

没頭します。木工であり黙考であります。

木工教室へ興味のある方は↓

-

木工教室 2月、第3週と4週

週末は木工教室でした、2週分の写真をまとめてアップ。

鋸切りで加工中。

毛引きで墨付け中。

ほぞ穴を鑿で加工中。

鉋で引き出しを調整中。

小椅子製作中。

木の器、堀り中。

整理箱の本体、面取り中。

以下は完成品のご紹介。

体験コース5〈丸い腰掛〉。https://treehousetobata.net/course/course_trial4-2

体験コース4〈座編みの腰掛〉。https://treehousetobata.net/course/course_trial4

体験コースは、ホゾなど加工の難しいところをある程度工房の方で加工しています。それでも作業量はとても多くて作り甲斐があります。

長期コースで長く教室へ通われている方たちの作品。

花台。 三方胴付きほぞを用います。のみ、のこ、かんなと言った手道具だけで作ります。

三段整理。本体と引き出し、それぞれの箱が機能するサイズで作るのが難しいです。

座編みの腰掛。 編むのが楽しい。

寝室のベットサイドに置く引き出しの付いた台。

こちらもその殆どを手加工で製作しました。力作です。

木工教室へ興味のある方は↓

-

木工教室 1/14~16

週末は木工教室でした、今年一回目。

年始から多く来て貰いました。

椅子作り。

編みます。

斜め45度、留めのカット。

みんな大好き鉋掛け。

引き出しも作ります。

木工教室、絶賛やってます。↓

-

木工教室12/11と12

週末は木工教室でした。

コツコツとした作業が続きます。

そう、木工はとてもコツコツしています。

山を登るようにコツコツと進み、本当にこの道で合っているのかと思う時もあるのですが、

いつしか、山頂が見え

ああ、いつの間にかここまで登ってきたんだなぁと思う。

そしてまた、新たな山へ登りたいと感じるのです。

ひと山登った後は、

寝るしかありません。

-

木工教室と講座

週末は木工教室でした。

今週も沢山来て来ていただき、定員オーバーの時間帯もあった。体験コース、バターナイフと菜箸作り。

実用です、すぐ使ってください。

体験コース、木の器作りです。

こちらも実用です。みかんやおせんべいを入れて下さい。

カレーもいけなくはありませんが、あえてしなくてもよいです。こちらも実用です。

完成したら、思いっきり座ってください。

教室の風景。

鉋掛け

こちらも鉋掛け

こちらはノミでホゾ穴堀り。

福岡市から来ているT君はプロの家具職人ですが、主に鉋の練習をやっています。

鉋は理論と実践が絡むので、独学ではなかなか難しいです。しかし理論の部分だけでもある程度把握している人は教えても呑み込みが早い。

下端定規で鉋台を確認中。 師匠は寝ている。

_____________________________

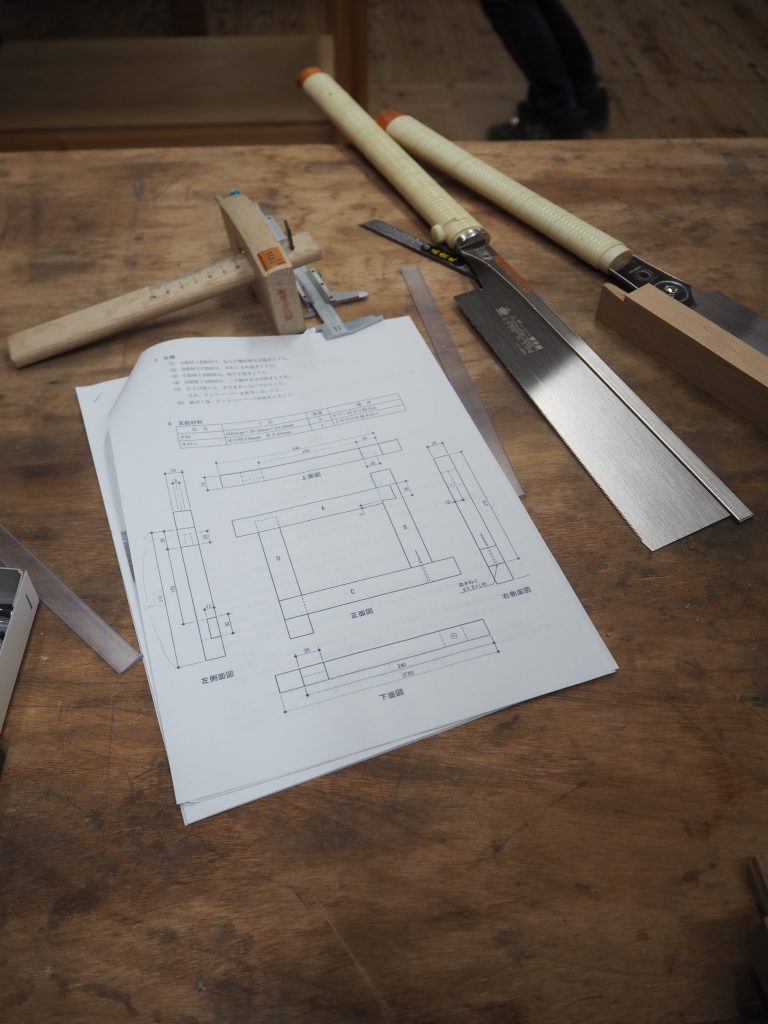

変わって、土曜日の午後は「家具製作技能士講座」の第12回目。

最後の模擬試験を行いました。

参加されて方全員が課題をクリアできました。

お疲れさまでした。

もうすぐ本試験です。頑張ってください。

-

木工教室11/12~14

週末は木工教室でした。

今週も多くの方に来ていただきました。

体験コース「小椅子作り」で作りました。 一人一脚×3人。

木の器も完成。

個性的な木材にあたりました。木の肌目とノミの堀跡が斬新。

素晴らしい。

座編みの腰掛は編むのが楽しい。

土曜日の午後は「家具製作技能士講座」の第10回目でした。

講座の開始前には鑿や鉋の刃物を研ぎます。

刃物を研いでいると時間を忘れ、思わず没頭します。

しかし研ぎは、素早く綺麗に加工を施す為の手段であって、あまり時間が掛かってもよくありません。

研ぎと加工の関係性というか、葛藤みたいなものはプロになってもずーとあって、研ぎばかりもやってられないし、

かといって切れない刃物で加工する訳にもいかずやはり研ぐのですが、あ~木工って忙しいなぁと感じてきたら、気持ちの上では少し上達しているのかもしれません。

よく解らない説明になってしまいましたが、言葉では表現できないところに真髄や本当の技術的なものがあって

簡単な説明や動画などで理解できるものは、それだけの事なのだと思います。

鉋の台直し中。 こちらもまた関門トンネルの様に奥が深いです。

-

木工教室や講座

週末は木工教室でした、今週も沢山来ていただいたのですが写真を撮る暇がなくて先週の写真。

今週もありがとうございました。