ブログ

家具工房に捧ぐ

山登り・トレラン

-

投げやりな気持ちになった

以前からどうしても見たいものがあって一人島根へ、遠い~。

三徳山三佛寺投入堂(みとくさんさんぶつじなげいれどう)。

岩に張り付くように建てられている。どうやって建てたんだろう。この日は早朝に家を出て、5時間ほど走り現地へ。

投げ入れ堂へは三佛寺の受付で拝観料と入山料を支払い、登山を経て拝観するという流れ。受付で料金を払おうとすると、窓越しの若い男から一人での入山は禁止されている旨告げられた。それは何となく知っていたのだが、他の入山者と行動を供にするなどで何とかなるとの情報もあったので深く考えず来てしまいました。

「他の入山者と一緒に入るからいいやろ~」と嘆願する私に対し、「あなたは一人だから絶対にダメ」と言い張る受付男。 決まりなので仕方がないと言えばそれまでなのですが、そんなやりとりをしている横をフリフリの服にスニーカーのカップルが普通に入山を許可されている姿を見て、全く納得がいかなくなった。私は北アルプスの難所に挑む様な装備なのに、フリフリのカップルはよくてあんたはダメってどういう事やねんとブツブツ。受付男によると、近年特に事故が多くルールを厳格化しているとの事なのだが、何をもって厳格化なのかよくわからない役所的取り決めに行く手を阻まれしばし途方に暮れました。しかし、ここまで来て簡単にあきらめるわけにはいかず、一緒に登ってくれそうな人を待つことに。 するとトイレの前に70歳くらいの男性が一人でリュックを担いで立っていたので、こうこうこう言う事情で一緒に登ってくれないかと願い出たところ、トイレから同行の奥様も出て来たので、3人で登りませんか?って更にお願いしました。すると奥様から「あなたの様な本格的な人とはペースが合いそうもないので・・・」と、低調に断られてしまった。完全に見た目で判断されてしまい、この時ばかりはフリフリの服を着ておくべきだったと後悔。

その後も少し待ったのですが、炎天下の平日にそもそも参拝者も少なく諦めることに。

受付の男から投げ入れ堂の展望所を教えられていたので、そこから拝観。中腹に薄っすらと見えます。

遠く投げ入れ堂を見て、投げやりな気持になるとは思わなかった。

この日は米子に泊まって飲みました。翌日は大山登山、3回目。

階段が続きます、ほぼ筋トレ。山頂はガスってた。

ん~不完全燃焼。投入堂見たかったなぁ。

頭の固いあの受付男、いつか街で見かけたら後ろからカンチョウしてやろう。

冒頭の写真はネット上のものです。 -

対馬へ

家族でサイパン旅行へ行った。

と言うのはウソで一人対馬へ行きました。フェリーで片道4時間。

目的は主に釣り、行動範囲は対馬北部の上対馬一帯。写真沢山撮りました。

初日の夕方ポイントへ到着。風波とも強くこの日は様子見。

二日目からは、去年釣行をともにしたSさんと合流。

比較的安全な場所でルアーを投げますが釣果なし。

二日目以降もコンディション悪く釣果ありませんでした。

しかし、竿を振っているだけでも気持ちがいい対馬。釣りは魚の活性がよい朝と夕にやるので日中は暇。

Sさんはイカ釣りなどやっていましたが、私はまだまだ知らない対馬散策へ。

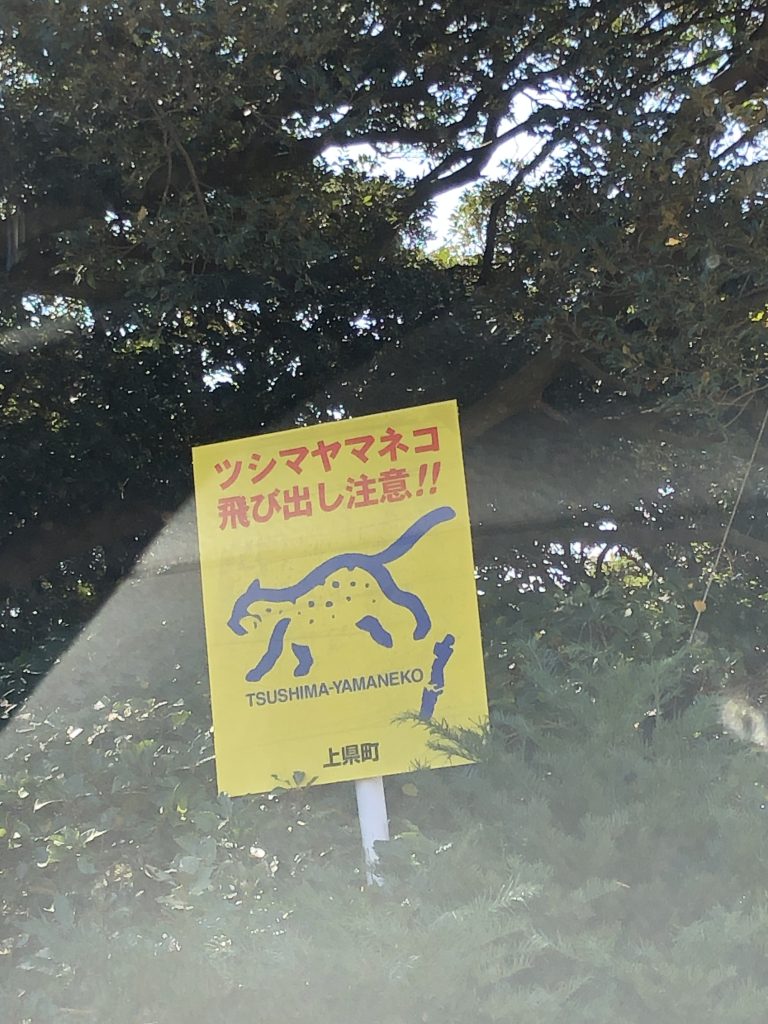

御山を登りました。登山道は荒れていて倒木が多かった。登っていると鹿の遠吠えとか、ツシマヤマネコなのか姿の見えない動物の動く音がガサガサと聞こえ、ある意味北アルプスの登山より怖い。。

朝夕の釣行移動の際、地元の動物たちとも出会えたました。

ツシマテン。猫くらいの大きさで5匹くらいで走っている姿が可愛かった。

鹿さんは10匹くらい見たのですが、すぐ逃げる。

立派なオスさんを撮る事ができました。海山ともに本当に自然豊かです。

異国の見える展望台という観光名所。

から、海の方を眺めると

本当に異国の釜山がはっきりと見えました。対馬という場所へ居る事を実感できた。

釣りの方ですが滞在最終日の朝から釣り師匠のIさんも合流する中、風も弱まりコンディションも上々。待望の一匹が釣れました。

やった~、ヒラマサ君。70センチ弱でしたがよく引いてくれました。

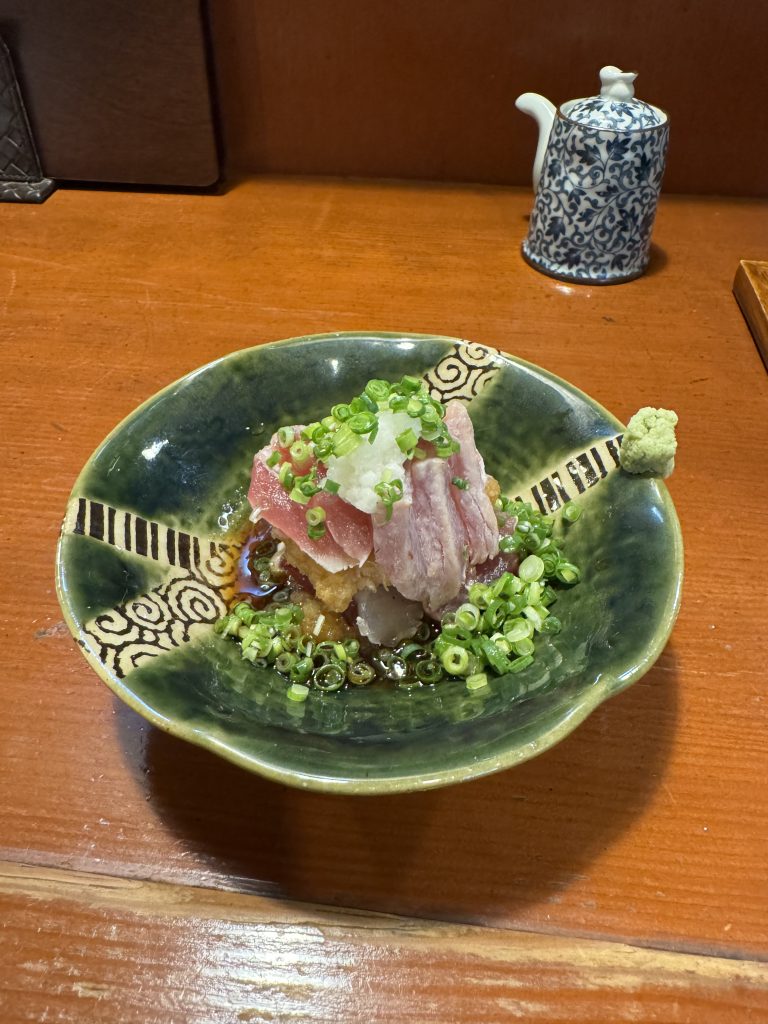

帰宅後、三枚におろし

アラ炊きとお刺身で頂きました。

ほんま、美味でっせ~

しかしこういうディープな旅をすると帰宅後に仕事をする気が起きなくなる症候群に取り憑かれるのが悩みです(´;ω;`)

対馬旅でした~ -

穂高縦走

台風が通り過ぎた直後、それを追う形で長野へ。午後二時上高地着、初日は徳澤でキャンプ。二日目は涸沢を経て北穂高岳を登り山頂直下でキャンプ。三日目に北穂高岳~南岳までの大キレットを縦走しました。

北穂高岳山頂直下のキャンプ地。ワイルドな立地だった。

三日目の朝、予想どおり晴れた。

北穂高岳から見る大キレット。

この稜線を歩きました。

4時間くらいかけて南岳までアドベンチャーなコースだった。

年々体力も衰え、ハードな登山もあと何年出来るかわからないなどと考えた結果、遂行。

北穂高岳への登りがきつかったけど全般に天気もよくて、あ~行ってよかったぁ~って感じの登山でした。

お猿もいました。

-

木曽路旅⑥

木曽路の旅、まだ続く。

木曽駒ケ岳を下山後、その日のうちに車で移動して50km程離れた甲斐駒ヶ岳の登山口へ移動後、翌日の朝から甲斐駒ヶ岳を登る。のが、当初の予定だったのですが雨予報で中止。今回の旅のメインイベントと考えていたので残念だったけど、山は逃げないのでまたいつか。

しかし空いた時間をどうするか迷いに迷った挙句、同業者の工房へ突撃訪問してみました。

木曽路から名古屋を経て関西へ。

京都府宇治市の京都炭山朝倉木工さんを訪ねました。

京都という土地柄、高級路線の本格木工家具を作られております。

この椅子が素敵だった。

工房は宇治市の炭山と言う山里にあり、主の朝倉さんと奥さん、そして二人のお弟子さんで製作活動とギャラリー運営などされていました。アポなしの突撃訪問だったにも関わらず、大変ご丁寧に対応して頂きました。朝倉さんとは製作や経営にまつわる情報交換などもできてよかった。

チェリーのスツールが可愛かったので、旅の記念に購入。

と、まぁこんな感じで旅の終盤はかなり適当に動いていました。旅中の自らの行動を整理してみると、木工とアウトドアとお酒という3パターンの活動だけである事に気付いた。フィールドが変わっただけで普段の生活と全く同じでした。

後半の3日は駒ケ岳麓の駒ケ根市~名古屋~京都と移動、夜は居酒屋巡りだったのですが、それぞれのお店では店主さんや隣席のお客さんとのよき出会いもありました。

実は旅のメインは毎晩の居酒屋巡りにあったかもしれません。はずかしい話も沢山あるのでまた今度書きます。 -

木曽路旅⑤

三日間の講座を終え木曽路の旅は5日目。まだまだこれからと言うかこれからが本番。

学校のある上松町から車で1時間程度の駒ケ根市へ移動。朝から中央アルプスの木曽駒ケ岳を登りました。

登ったと言っても標高2600M地点までバスとロープウェイで上がります。

登山と言うよりハイキング的で登山者も多い。バス待ちの列は100m超だった。

いきなり2600m地点の登山口に到着。肌寒く空気少し薄目。

しかしこの絶景、しかも快晴。

宝剣岳。かなり迷ったのですが、軽装では行ってはいけない感じだったのでパス。

人面岩?

前を歩いていたおじさんと、その前を歩いていたおじさんが終始花の写真を撮っていたので、私もおじさん仲間として一枚。 本気で撮っていないのでピントが上の松に合っている。でも奇麗。

山頂到着。

登山口から2時間弱。 涼しさもあって疲れません。

記念写真は仮面ライダーの変身前みたい。

遠くは御嶽山。南アルプスの山々はどれがどれだか分からず。富士山はもやって見えなかった。 国道を走っていてもそうなのですが、岐阜・長野一帯にいると日本って本当に山国だなぁ~って感じて、自然の大きさ再認識する事ができます。

山頂で食べる予定だったセブンイレブンの幕の内弁当は下山後に登山口でロープウェイ待ち時間中に食べた。この旅で一番美味しかったのがこのお弁当でした。木曽路旅まだ続く。

-

木曽路旅④

木曽路の旅、二日目から3日間は上松技術専門校でプロ向け旋盤講座を受講。

3日間宿のある木曽福島町から上松技術専門校までは車で15分くらいを通った。

宿のお母さんがここ数日はとても暑いと言っていましたが、九州や平地と比べると一日を通してとても涼しかった。

上松の学校の方もクーラーなどありません。 常温での作業がここちよかった。

講座の方ですが、専門家に集中的に習い得たものは大きい。

技術習得以外のところで、久しぶりに人に何かを習うという経験をしました。

担当のK先生の教え方は、実際に削りを実演しながら口頭でレクチャー、生徒に削らせては再度実演やレクチャーを繰り返すという内容でした。やはり初めてやる内容など基礎的な概念がない作業はまずはやる事、理屈は後からの方が理解度が高くなる。

大切なのは、教える側と教わる側のやりとり。双方の真剣度と謙虚さが大切と改めて感じた。一日8時間削りに削って、晩は宿に戻り近所の居酒屋でやってました。

適度に疲れビールも美味かった。 木曽路旅まだまだ続く。

-

木曽路旅③

木曽路の旅二日目からは、木曽郡上松町の上松技術専門校で、この日から三日開催されたプロ向け木工講座へ参加。

昨年の暮れに求人活動で訪れた際に先生からご紹介があって、ならばと遠路来てしまいました。

参加者の顔ぶれは男女ペアの職人二人と、会社命令で来ている若い職人さん一人。ご高齢のウインザーチェア椅子職人一人と、伝統工芸足踏ろくろの作家さん一人と、大阪から来たハイアマチュアの男性一人と、わざわざ九州から来た私の計7名。

講座の内容は木工旋盤。

指導は御校のK先生。とても分かりやすい説明だった。

理論的な説明と並行して、三日間削りに削りました。旋盤技術は基よりその理論を奥深く理解することができた。 やっぱり遠路きて良かった~。

この講座の受講が旅の主目的だったのです、なかなか奥が深くて一概に文章化できる内容ではありませんが、写真の様な感じです。これから練習を積んで教室の作品作りに応用しよう。いろいろと学びながら、形にもさせてもらいました。

スツールをひとつと、器ふたつ。

初日の金曜日は学校の方も普通に授業をされていて、急遽先生から再度求人の呼びかけをしないかと提案。授業開始前に40人弱の生徒さんの前で弊工房の宣伝などさせてもらいました。しかし距離的な事と時期的な事と、私の顔が恐い事もあってか生徒さん方の反応は薄。

更には知人のEさんがこの学校に入校していて久しぶりのご対面。

最近作った箱を見せてもらった。四方全て違う仕口の手加工。

うちの教室でもやっている技能検定2級課題も作っていた。

4月に入校して、ここまで出来るようになっている。夜はEさんと木曽福島の居酒屋で一杯やりました。

学校での生活や授業内容など聞けて面白かった。修行とは別こちらでの生活も楽しそうでした。

土曜と日曜は学校は休みだったのですが、若い寮生が自主的に刃物を研いだり鑿の桂仕込みをやっている姿が印象的だった。

こういう人たちが日本の木工文化を継承していくのだと思います。旅はまだまだ続く。

-

木曽路旅②

初日の移動と観光を終え、木曽福島の宿へ。

三日間お世話になった「むらちや」さん。

高齢のご夫婦だけでやっておられて、いわゆるひなびた温泉宿でした。建物は古いけど掃除が行き届いていて快適だった。

出入りの時に必ずお母さんが話しかけてくれて、一回につき5分~10分程度の足止めも三日目には少し楽しみになっていた。三日間全て素泊まりだったので、朝食は街に一件のセブンイレブンで購入、夜は全て外食。

三日目に行った豆腐専門店。真ん中は天ぷらうどんではなく揚げ出し豆腐。 右の豆腐の土瓶蒸しも美味かった。

木曽福島では、毎日飲んで寝てました。

と、言うのはウソで日中は今回の旅のメイン活動に奔走していました。

そんなに引っ張る程の事ではないけど、また次回。まだまだ長いじょ~ -

木曽路旅

上半期最後の納品を終え夏休み。一週間の旅の記録。

写真を撮りすぎて収拾がつかないので、適当にいきます。目的地は長野県。大阪までフェリー、あとはハイエースで走りました。

阪九フェリー甲板上。夏休みで学生や家族連れが多かった。

夕食は学食方式になっていて、一列に並び好きな皿をチョイスするシステム。

後ろに行列ができるので、迷って焦って選択したのが下の二品とお酒。

海を見ながら食えば何でも美味い。

翌朝に大阪泉大津港から車で走りました。

この日一日は移動と木曽路観光。

最初に行ったのが岐阜中津川の馬籠宿(まごめじゅく)。江戸時代に作られた中山道の宿場町。

建物は現存ではない様でした。とても観光化されていて人も多かった。

中央アルプスが近く、水も豊富なようです。

昼食。若者の様に最近は何でも写真を撮るようになった。

九州とは明らかに違います。 美味しそうですがそばは普通でした。

その後30分くらい走って、同じ中山道宿場町の妻籠宿(つまごじゅく)へ。

こちらは現存の建物がが多く見ごたえがありました。

やはり水が豊富。

観光用のお店は少なく人もまばらだった。

この日はまだまだ時間もたっぷりあって、更に観光。

木曽郡上松町の「寝覚の床」(ねざめのとこ)へ

花崗岩が侵食されてできた自然の地形。

写真だとそのダイナミックさが伝わりませんが、何と言っていいんだろう、これ自然なのって感じです。

決死の一枚。

しかし本当に怖かったのは、入口の貼りたてホヤホヤ感のある張り紙。

涼しさが更に増しました。

一通りの観光を終えて今日の宿地、木曽福島町へ向かいました。

まだまだ長ーいので少しずつ書きます。 初日終わり。

-

上松へ

早朝、小倉から新幹線で名古屋へ。その後、特急と在来線を乗り継ぎ長野県某所へ。到着したのがお昼の12時過ぎでした。何もない無人駅から歩いて20分くらい、着いた~。

長野県上松技術専門校。家具の製作技術を教える学校です。この学校の技術レベルの高さは業界でも有名で以前から興味があった。 秋頃に私から学校に求人票を出していたら先生の方から直々に連絡があって、それならと言う事で直接行ってみる事に。

今年は25人くらいの方が学んでいるそうです。

休憩時間に全員に集まってもらい、弊工房の紹介と特徴など説明させてもらいました。

求人の方は距離的条件が大きく反応薄。しかし後で九州出身の方などに話しかけてもった。

どうなる事だろう。

先生方には大変よくしてもらい隅々まで案内して頂きました。

常勤の先生4人に専門の外部講師多数という凄い環境。また一年のカリキュラムは多岐に及んでいて、学ぶ生徒さん方もさぞかし忙しいだろうと思いました。

何よりも関心したのは、先生方がとても忙しく教えられていた事、先生方の役割分担をよくマネジメントされていて仲良くされている事。更には木工界を少なからず牽引しているという誇りをもって働かれている事など、この学校のレベルの高さの秘訣が解った様な気がしました。

土地柄、脚物加工や旋盤など強そうでした。教えてほしいくらい。

学校の理念として、手加工に力を入れている。

手加工ができる人は機械加工も上手です。

写真はありませんが、突板を用いたフラッシュの技術も高かった。

その他、漆塗り、ウレタンの吹付塗装などやっているグループもあって、いったいどれだけ教えるんやねん、といった感じでした。上松の街、向こうに見えるのは空木岳かな、

求人の件はともかく、今後の仕事の方向性を考える上でとてもよい旅になった。

学校との繋がりが出来たのも嬉しい。この日は帰れず名古屋泊。うって変わって大都会。

忘年会シーズンでどこもお店は一杯でしたが、カウンターが空いているお店を見つけたので、軽く一杯のつもりで入ったら結果的には重く五杯くらい飲んでしまいました。

-

対馬、山と海②

対馬二日目。

午前3時半ごろ比田勝港で釣り師匠のⅠさんと合流。

そのまま、どこか分からない港に行き、

言われるがまま釣り。

美味しそうなイカさんが釣れました。

1時間程イカ釣りで時間を潰したの後、対馬北西部のポイントへ移動。今回の旅のメイン事業に取り掛かりました。

同行のⅠさん。

投げる私。

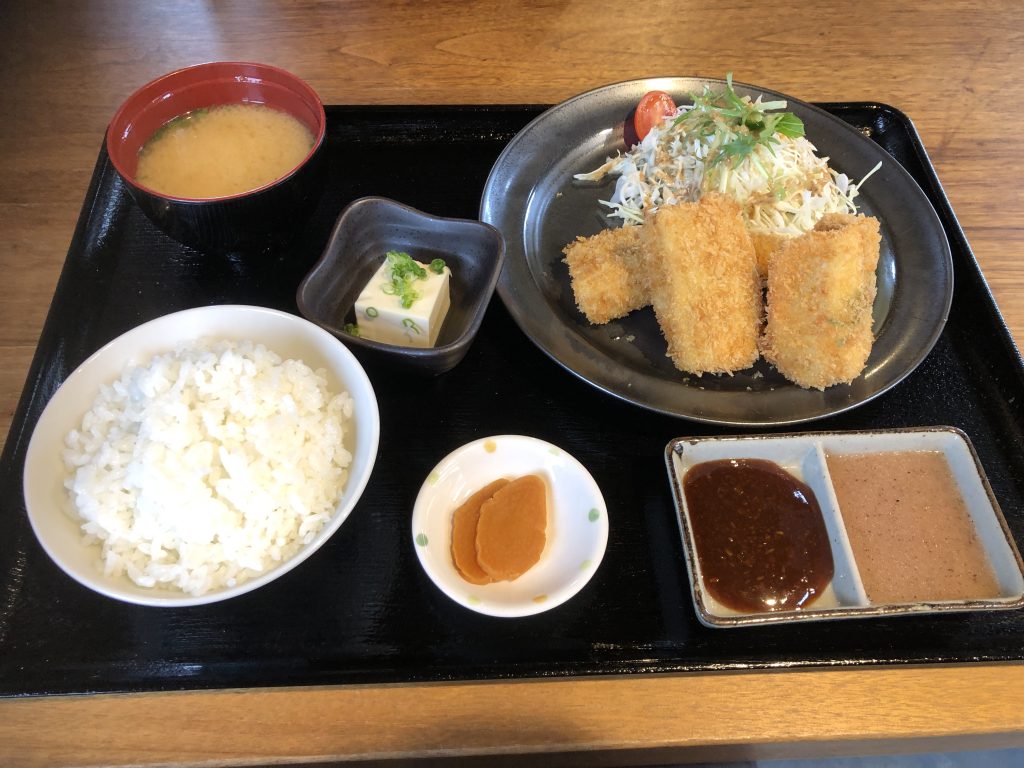

初日朝はワンバイトあったものの釣果なし。残念。お昼はまた比田勝方面へ戻り、食事。

この旅で一番美味かったアナゴフライ定食。 と言うか、お腹がすきすぎていて何でも美味い。しかし美味かった。

夕方に再度磯に戻り夕まづめの釣り再開。

ここからはⅠさんの知人のSさんも加わった。ここも釣果無し、残念。

晩は比田勝の居酒屋でⅠさんSさんと一杯やりました。

Sさんは初対面。とても紳士的な反面、活動的なアウトドアマンである事もわかり面白い話が沢山聞けました。またお会いしたい。

この日はお開きで、車中泊。翌朝も同じ磯に向かいました。

投げる事、忘れもしない3投目。

釣れた~ ヒラマサ君 74cm

やり取りの最中は海に引きずり込まれるかと思いました。

魚は笑っていませんが、私も笑っていません。人間嬉しすぎると硬直します。

今回の磯からルアーでのヒラマサ釣りは非常にマニアックな釣り方らしく、対馬という位置条件が大きく関わっているとの事でした。一度こういったダイナミックな釣りがしてみたかった。

タックルの準備から、ポイントの選定まで全てⅠさん任せでした。ありがとうございました。対馬の素晴らしい景色。Ⅰさん撮影。

予定ではもう一日釣る予定でしたが、波で船欠航の恐れがあるかもで一日前倒しで帰った。

短い時間でしたが、素敵な経験ができました。

山も楽しいけど、海も楽しい。___________________________________

帰宅後、ヒラマサ君を3枚にして

美味しく頂きました。

これで完結。

-

対馬、山と海

納品を終えた翌日、博多港からフェリーに乗った。

午前5時過ぎに対馬、厳原港に到着。

白嶽登山口へ向かいました。

登りました。

巨石が多く歩いていて飽きない。

アドベンチャー的要素も少しありました。

恐かったのは、山頂。

上は自分で撮影。下はネット上の写真。

春にはミヤマキリシマも咲くらしい、原生林全体が天然記念物になっているとのこと。

お昼前には下山して、改めて対馬観光。

まず昼ごはん。

魚が新鮮でおいしいのと、腹が減りすぎていてうまいのとの二乗で、涙が出る程美味かった。

その後、船志方面へ移動。紅葉の名所。

浅い川沿いにもみじが並木が何キロも続いた。

色的には一週間早かった感じですが、天気もよくて気持ちの良いドライブができた。

道中にはこんな看板も。

そのあとは、ヤマネコを飼っているの自然保護センターを少し見た後、

豊の砲台跡へ移動。

対馬の北端に位置し戦時中は本土防衛の最前線で「世界最大の砲台」とも言われていたらしい。

誰もいない砲台跡を一人歩くのは、登山よりこわかった。

一通り観光を終えた後、対馬第二の街比田勝へ向かいました。

この日は比田勝港で車中泊。一日目終わり。