ブログ

家具工房に捧ぐ

オーダー家具

-

キッチンバックキャビネット

キッチンバックキャビネットを製作、お納めしました。

お客様宅にて納品時。

横幅3.6M。全景はカメラのフレームに入りきれませんでした。

工房にて撮影の全景。

ブラックチェリーの木目が美しい。

お客様にも好評だった引き出しのつまみ。

ダストボックススペース。

末永くお使い頂けますように。

_______________________________________________________________

納品時。

-

木工教室11/28と29

週末は木工教室でした、製作風景から。

器堀り。

忍耐系種目の筆頭。

ペーパーコードの座編み。

こちらも忍耐系種目。でも楽しい。

毛引きによる墨付け。

加工の原点は墨付け精度によります。

鉋を掛けます。

硬いウォールナットを薄く削りました。

天板の板剥ぎ(いたはぎ)。

接着枚数が多くなると、時間との闘いになります。うまくできました。

花台完成間近。手道具だけで丁寧に作る。

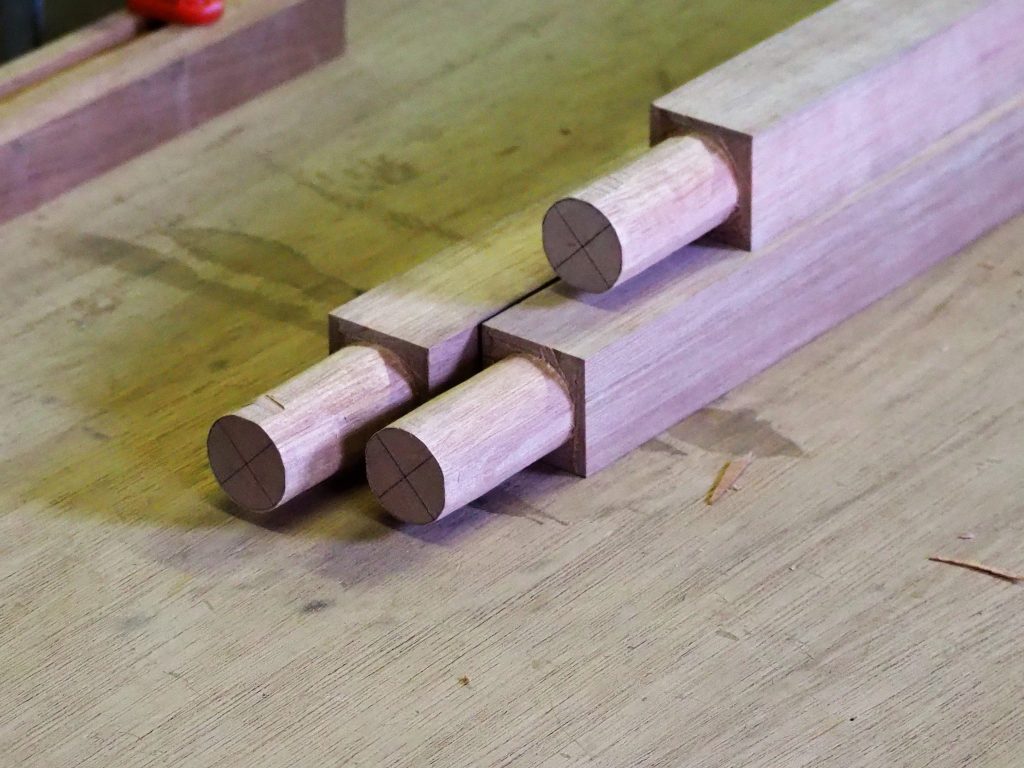

教室としては初の試みの丸ほぞに取り組んでもらっています。

生徒さんに協力してもらい、転びの角度治具を作ってもらった。

今週は完成品も多かった。

ニヤトー材で作りました。赤みがあって綺麗です。

こちらはウォールナットで3脚。

全て女子製作。

ペーパーコードの小椅子もできました。こちらも双方女子。

家具工房treehouseの木工教室、本格木工を主体とした内容で取り組んでいますす。なので男子会員が殆どです。と言うのはウソで6:4くらいの割合で女子が多いです。本気男子のご参加お待ちしています。

_____________________________

小椅子を作ります。ほぞ加工を施した木部パーツの組み立てと座面編みを行います。 製作の流れは、フレーム組み立て〜仕上げ研磨〜塗装〜座編み〜完成。少し時間が掛かりますが、自分で使う家具を自分で作る楽しさと達成感を感じてもらえ … 続きを読む体験コース4(小椅子作り)手作りオーダー家具と木工教室「家具工房treehouse」- 福岡県北九州市

-

まだまだ秋

製作が続きます。

大型のキッチンバックキャビネットを作っています。あと少し。

紅葉が綺麗だったのでカメラを構えたら、

まるで犬の様な顔でポーズをとってくれました。

-

本棚

本棚を製作、お納めしました。

幅1.8M×高さ2.5M×奥行35cm ブラックウォールナットの無垢材と突板で作りました。

引き戸の内部は本棚。

本棚として十分な収納量があるのですが、通常は本棚である事がわからない。

テーブルスペースは読書やパソコン作業で使用。

配線孔内部にコンセント有。

ウォールナットの取っ手も自家製です。

設置したのは寝室の片隅。小スペースを有効に活用できました。

末永くお使い下さい。 -

木工教室 11/20と21

週末は木工教室でした。

今週も沢山削ってもらいました。

木工、それはカンナといっても過言ではありません。

いえ、集中しノミで穴を掘る事こそ木工の醍醐味ともいえます。

椅子の座編み。

集中力と体力が必要。

教室では休憩時間を設けているのですが、天気も良かったので今週は外で。

新たな試みにスタッフも唸りをあげて喜んでいます。 あくびではありません。

花台の組み立て。

木工のメインイベントと言えます。

完成しました。

ブラックチェリーの電話台。

本体と開き扉は框組みで作りました。カンナを使いこなし綺麗に仕上げました。

生徒さんの数も増え教室も手狭になってきているのですが、反面屋外の大木下にあるスタッフの寝床スペースが無駄に広いと感じる今日この頃です。

-

木を削る

先週の木工教室から

チェリーの鏡板を削る。

器を掘る。

テーブルの天板を削る。

木材を削りたくて削りたくてうずうずしている方のご参加をお待ちしています。

-

その説明は難しい

今、角幡唯介の「そこにある山」を読んでいるのですが、その中で「単純に見える事程その説明は難しい」のような事が書いてあって深く頷きました。

木工教室の中でカンナの研ぎ方や仕込み・使い方を説明するのですが、習得できる方は多くありません。逆に複雑な設計や特殊な機構などを理解し実製作にこぎつける生徒さんはいます。複雑な設計や特殊機構は時間をかけじっくりと取り組めば必ず答えがでる難解な計算問題を解いているような状況だと思います。その大部分が「机上」で行われ、その机上の計算や考え方がそのまま通用する訳です。これに対しカンナを自由に取り扱えるようになるまでの過程は机上の知識も去る事ながら、まさに肌感覚の経験の積み重ねが必要になります。肌感覚の経験の積み重ねという説明自体が、既に説明になっていないのですがここが「単純に見える事程その説明は難しい」という事かもしれません。

野球少年が変化球のカーブを習得したいと思った時に、まずは自らボールを握り自分なりの曲がらないカーブを投げます。一人でいくら練習しても球は曲がらないのでYouTubeでカーブの投げ方を見る。昔なら本屋か図書館にいって野球教本を見ていたのかもしれません。しかしこういった机上の知識では肌感覚の何かを知りえる事が出来ず試行錯誤が続きます。ここで既にカーブを投げる事のできる経験者に教えてもらう事になる訳ですが、そこまでの自分なりの努力と机上の知識、更に経験者の肌感覚の助言が相まって、少しづつ球は曲がり始めるのではないでしょうか。

木材をカンナで削るという行為はいわばキャッチボールをやっているようなもので子供でもできる訳ですが、木材に滑らかな木肌を与える如く自由にカンナを使えるようになる為には、変化球を投げると同様、主体性をもって努力した本気の人にしかできない行為になります。更には変化球をストライクゾーンに投げたり、その球で三振を取れるようになるまでは、弛まぬ努力が必要である事は言うまでもありません。

と、カンナの説明でした。いえカンナは難しいという説明でした。

と言うか、カンナの説明は難しいという説明でした。 -

日々

製作が続きます。

少しずつ寒くなっていますが、連日天気がよくて気持ちがいい。

犬はこのくらいの気候が調子がよくて、よく飯を食います。

犬はこのくらいの気候が調子がよくて、よく飯を食います 。

目で飯をくれと訴えています。 -

木工教室11/6と7

週末は木工教室でした。

今週は体験コースへのご参加が多かった。

お箸作り。

人生で初めてカンナを触るという方も少なくありません。

スプーンのラフカットを経て

機械で仕上げます。

弊工房の木工教室では個別指導をモットーとしております。スタッフが生徒さんに寄り添っての指導が続きます。

スプーンが出来ました。

こちらはジャムスプーン。

バターナイフと両使いの菜箸。

ご夫婦でお箸とバターナイフ、そしてスプーンを作りました。

小椅子2脚。 こちらも体験コースでの製作。

ほぞ加工後のパーツを組み立て、カンナ仕上げ、塗装、座編みと未経験者ですがしっかりとした椅子を作る事ができました。末永くお使いください。

-

案内

地元のフリーペーパーに弊工房の木工教室の案内が掲載されました。

いつもきれいな原稿に仕上げてくれてありがとうございます。

興味のある方はどうぞご参加ください。

スタッフ一同お待ちしています。

-

韓流

今年の夏にネットテレビを契約しました。たまに映画など見るのは面白いのですが、今のところそれ以上にハマる事はありません、私は。

韓流ドラマの「愛の不時着」が死ぬほど面白いという噂を耳にして見てみたのですが、私は2話目くらいで脱落。ともに見ていた妻も当初はそれほどでもないと言いながら何となく見続けていた様です。

しかし、先日の夕食時に「愛の不時着」のストーリーとその面白さを懸命に説明する妻。噂には聞いていたのですが、生まれて初めて韓流ドラマにハマる女を間近で見ました。

「そんなに面白いのならオレも見てみようか」と言うと「隣にいると集中できないので一緒に見ないでほしい」とキッパリ。翌日は何時まで見ていたのか睡眠不足で目を腫らし、そして先日全16話を見終わり完全にロス状態に陥っている様です。

現在妻は私の顔がヒョンビンに見えるという猛烈な幻想に憑りつかれています。というのは流石にウソです。

ヒョンビン -

一葉知秋

11月になりました。注文品製作の為、今週は木工教室を休みにさせて貰いました。休日返上で製作作業が続きます。

このところちょっとした怪我が続いた。ひとつは昇降盤での作業中、タッカー(大きなホッチキス)の刃が埋め込まれた状態の木材を切断したところ、切れたタッカーの軟鉄がキックバックして飛んできて右腕に刺さりました。飛んできた軟鉄は数ミリ程度のものだと思うのですが、昇降盤のキックバックの威力は凄まじくて、飛んできた極小の軟鉄は私の右上腕に深くめり込んでしまった様です。こういう場合何科の病院に行けばよいのか非常に迷ったのですが、ほくろの除去などと同様になるので皮膚科に行きました。先生曰く取っても取らなくてもどっちでもいいんじゃないの~と適当な回答。取るのも痛そうなので、ひとまず取らない方向で極小軟鉄が右腕に埋まったままの状態です。しかし、この事故については笑いごとではなくて、腕ではない箇所にあたっていた場合の事など考えると本当に恐ろしいです。

三日前ですがパネルソーで作業中、4×8サイズの合板をパネルソーの台上に立てかけていたところ予想以上に合板が反っていてパネルソー台上から落下。およそ30cm下にあった私の足の甲の上に落下。 4×8サイズの合板を 足の甲に落とした経験のある人ならわかると思うのですが、これが死ぬほど痛くて本当に涙が止まりません。余談ですが私は過去に何度も足の甲に重量物を落下させて事があって合板はこれが2回目。ポニークランプを落とした時は悶絶しました。更に余談ですが消防士時代、神社が炎上する火災の消火中に建物が倒壊してその時も足の甲に大きな木材が直撃。安全靴を履いていたにも関わらず亀裂骨折。以後松葉杖生活になった経験もあるくらい私の足の甲は呪われているのです。

過去の怪我話はさておき、今回の怪我は大事には至ってはいないのが幸い。こういったちょっとした事故は偶然起きる事ではなくて、何らかの必然性があるものだと思っています。些細な怪我を一葉知秋と心掛け安全作業にとり取り組みたいと思います。