ブログ

家具工房に捧ぐ

家具製作技能士

-

木工教室

週末は木工教室でした。土曜は定員オーバーでパンパンでした。

作業の様子を見てみよ~

鉋掛けます。

更に鉋掛けます。

更に更に鉋掛けます。

鉋掛けてもうサラサラです。

ノミとノコでほぞ加工します。

引き出し作ってます。

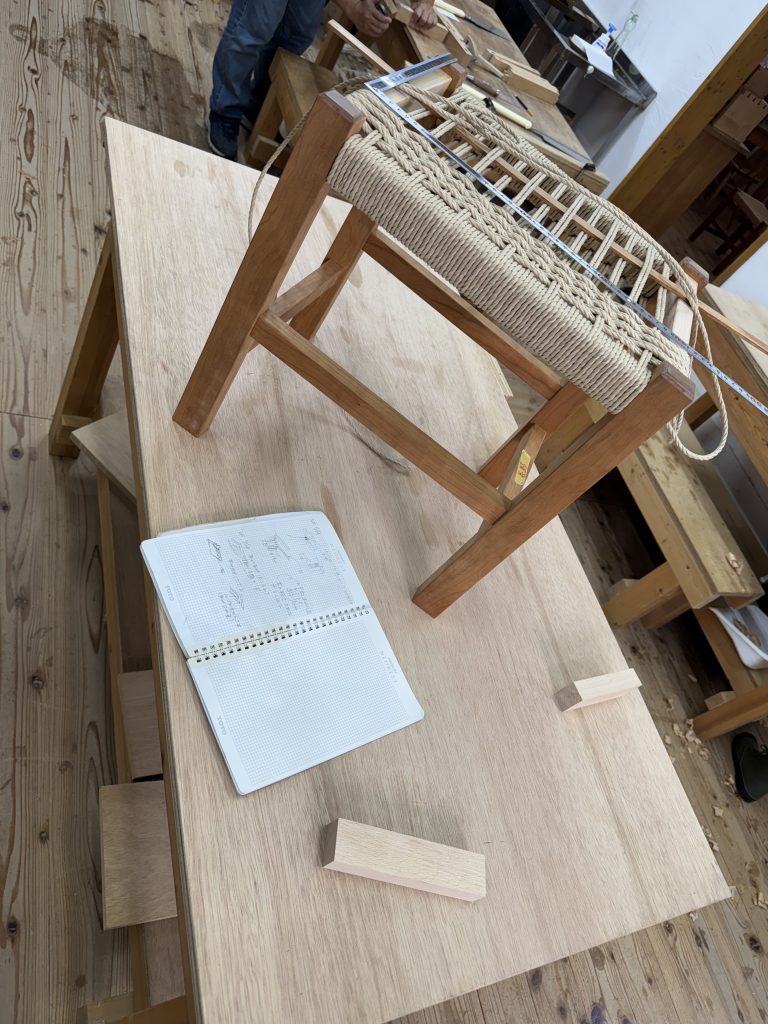

小椅子作ってます。

オランダから来ていたトムさんが帰国して編み途中の椅子、私が編んで送ります。

難しくて、何をやっているのか分かりません。

と言うのはウソでシューメーカーチェア製作中。

木工教室としては生産量多めだと思います。秋からは家具製作技能士講座も行います。↓ 人数に限りがありますので早めにお申し込み下さい。

-

家具製作技能士について

弊工房の木工教室では、一般向けの教室とは別に国家試験の家具製作技能士3級と2級の試験に向けた専門講座を4年ほど前から行っています。

〈3級〉

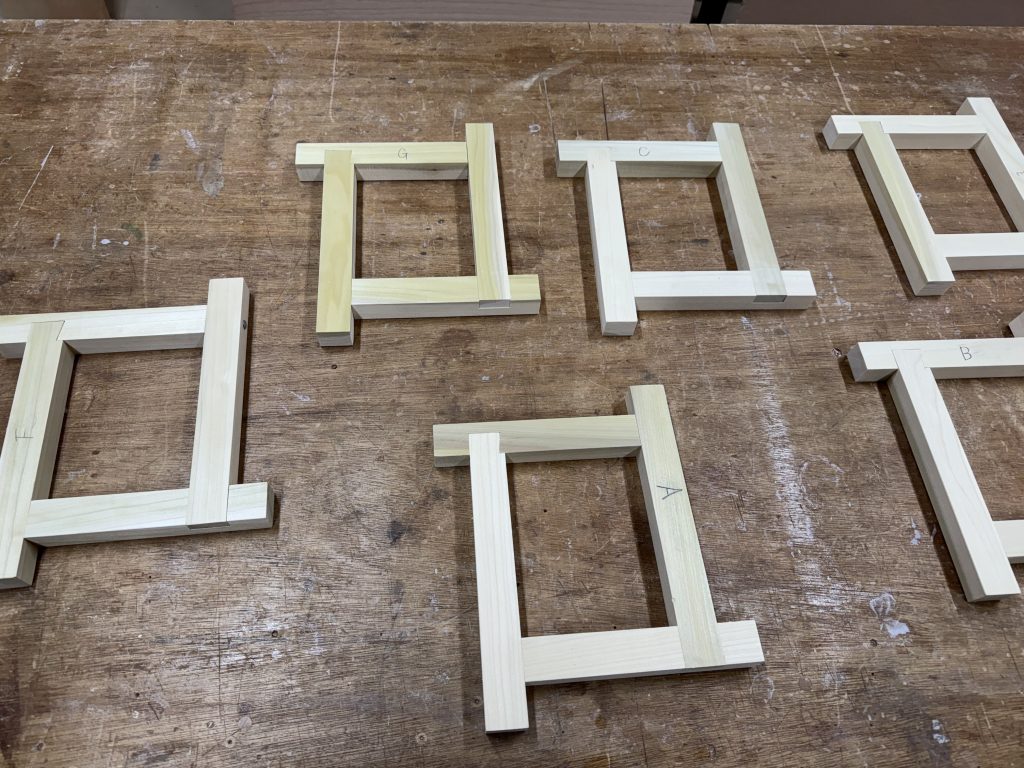

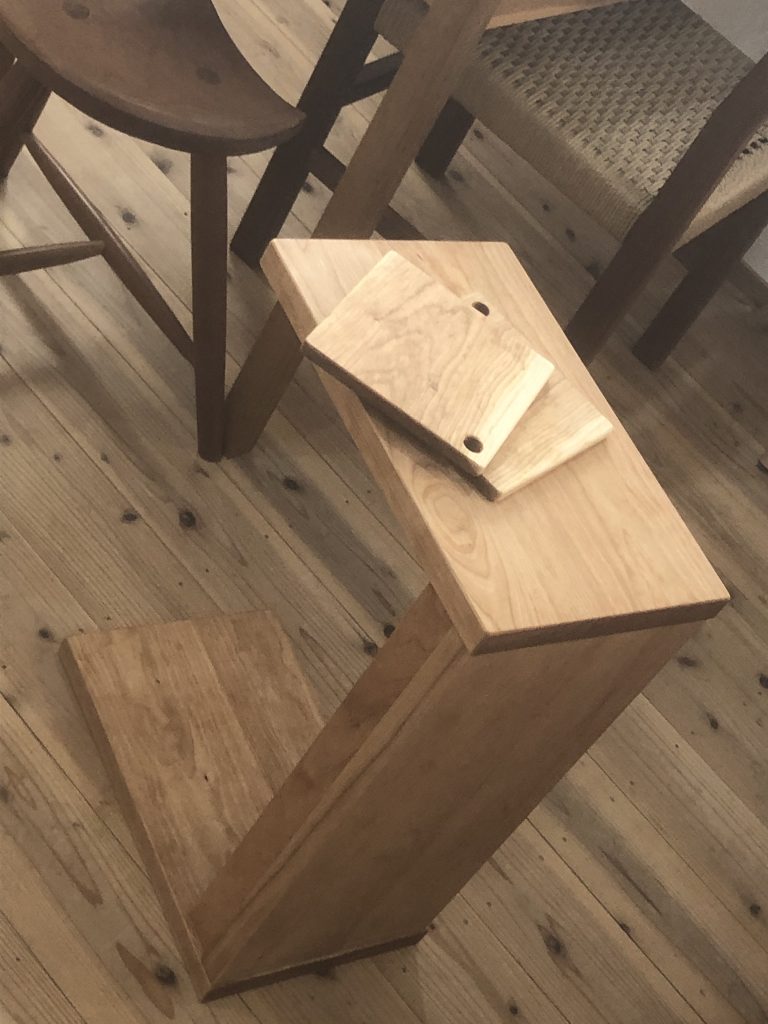

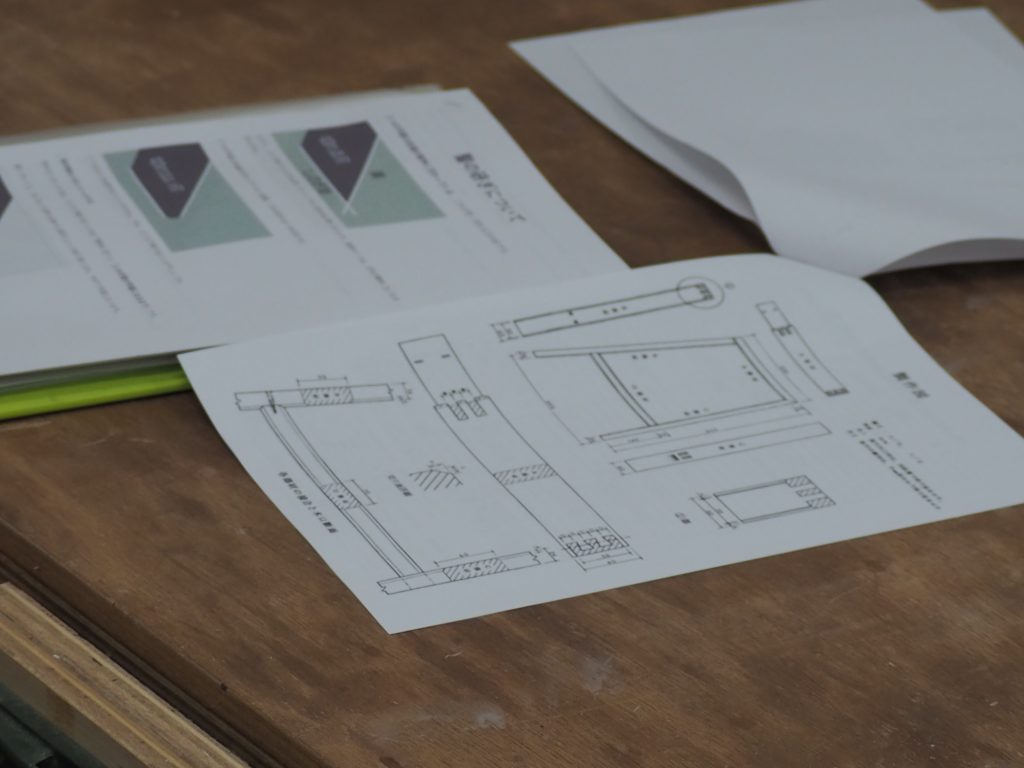

写真は3級試験の実技製作課題。この枠を定められた道具で制限時間内に製作します。

初心者から中級者向けの内容となりますが、全くの初心者の方にとっては時間制限もある中、大変難しい内容だと思いますが、練習の甲斐あってこれまでに17名の方が合格。__________________________________________

〈2級〉

3級試験合格後には2級の受験資格が与えられます。

2級試験は3級から更に大幅に難易度が上がります。その内容は主にプロ職人の受験が前提とされたもので、一般の方が限られた練習時間でこの試験をパスする事は、当初無理ではないかと思っておりました。

夏に行われる2級試験に向けて、昨年末から10ヶ月計画の講座を開催。

加工ノウハウの伝授が主に私の役割となるのですが、ノウハウを理解しても簡単にできるものではありません。昨年末から3月下旬までは主に基礎的な加工が時間内に終えられる練習が中心でした。

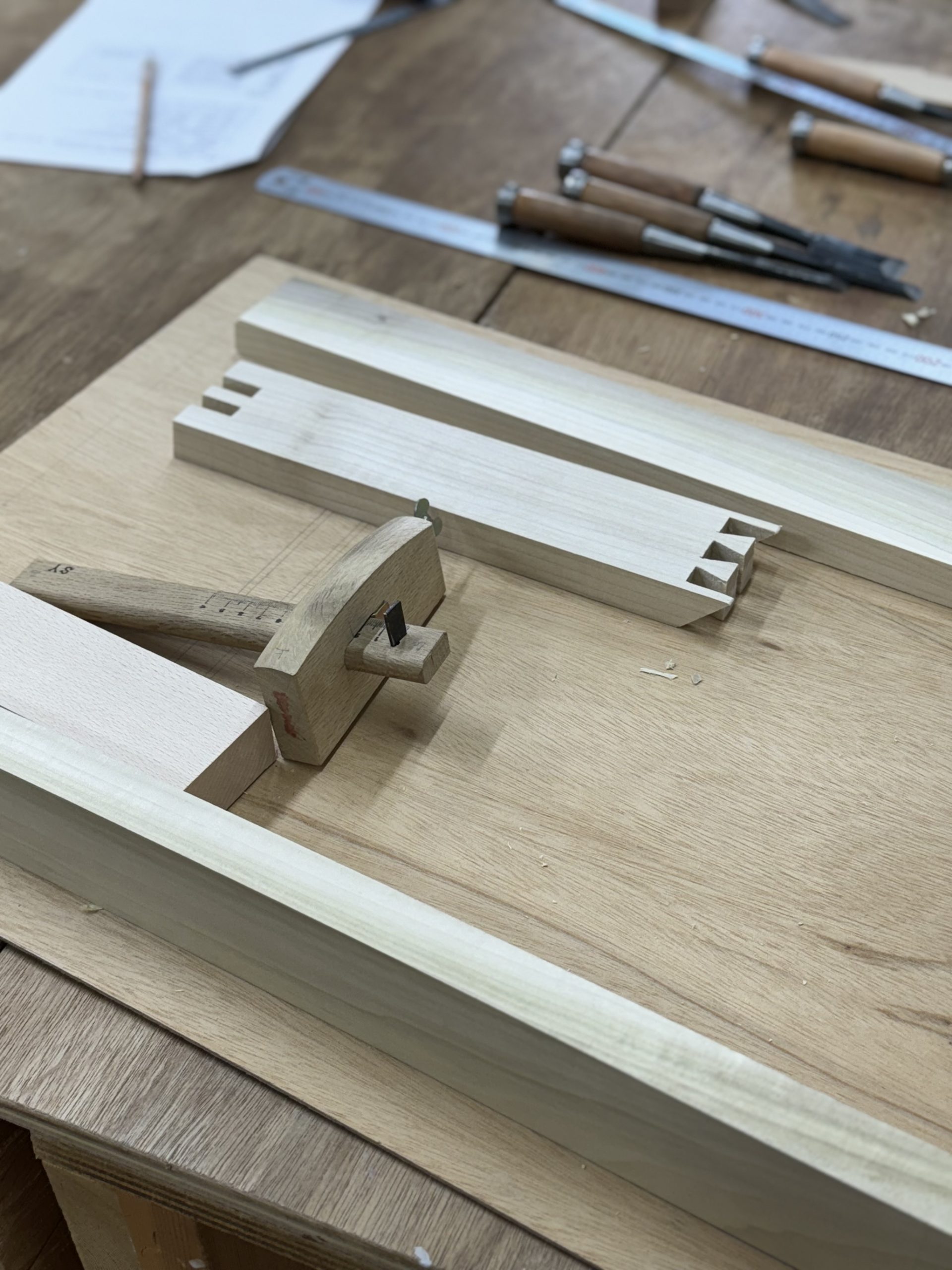

基礎的な墨付けや直線的穴加工、ノコ加工。これができれば、複雑な仕口もそれらの応用となります。

3月下旬時点では、これなら十分にいけるのではと思える方も増えてきた。4月までの講座参加者は当初10名以上でしたが、仕事の都合や試験の難易度を考慮し、最終的に願書を提出されたのは5名。

7月から8月に行われる本試験に向け、更に練習が続きました。それぞれに加工ノウハウは熟知され、複雑な仕口加工も出来る様になってきたのですが、加工スピードが今一つ上がりない状況が続きました。

3級もそうですがこの試験の難しさはここにあって、加工精度を落とさずに制限時間内に作らなければなりません。

私からのアドバイスとしては、作業台を効率よく使う事。加工に集中するあまり作業スペースが手狭になり、動き辛くなっている事などを伝え改善してもらいました。このレベルの加工においては「急がば回れ」であることの大切さを強調。その甲斐あってか、最終的には全員が時間内に加工を終えられるレベルとなった。

試験の結果ですが、5名の方全員が合格する事ができました!!

偉そうにいろいろと書きましたが、それぞれにプライベートタイムを割いての練習が大きかった様です。

このブログでの報告が遅れ今更ですが、おめでとうございま~す。家具製作技能講座 ↓

-

家具製作技能士(三級)講座

今年も10月から家具製作技能士(三級)講座を開催します。

期間は令和6年10月初旬~令和7年2月頃まで、定員は8名程度です。少し早いですが、募集も兼ねてのご案内となります。*全く未経験の方も参加出来ます、どうぞご連絡下さい。

TEL 050-3703-8351 mail treehousetobata@gmail.com

〈写真は2級の練習風景〉

「家具製作技能士〈3級〉」資格講座では、日本に古くから伝わる「ほぞ加工」や各種「仕口」加工を実践練習を繰り返しながら学びます。実務の中で用いる事が少なくなっている、これら伝統的技術を体験する少ない機会となります。

年明け(令和7年1月~2月)には国家試験が実施されます。本講座では過去3年間の試験で19名の方が合格。本資格は多くのプロ職人も取得し、技術的モチベーションの向上にも役立っています。*未経験の方の参加出来ます、どうぞご連絡下さい。

TEL 050-3703-8351 mail treehousetobata@gmail.com費用など詳細は ↓

-

教室と講座

金曜日は参加者が少なく教室お休み。

製作に戻りました、猛暑の中チェリーの木取り。

常に猫の手も借りたい状況ですが、彼女には期待していません。

期待するなよ~ 飯食わせろよ~

____________________________________土曜と日曜は木工教室、多く来て頂いた。

長崎県の五島からご夫婦で来られ体験コースのカトラリー製作されました。 楽しんで貰えてよかった。

ご自分で仕立てた鉋で板削り中。

難しい事程出来ると面白いです。

その他製作の様子、黙々と作りました。この夏でまる6年を迎える木工教室、生徒さん方の技術力も少しづつ向上している。

________________________________________

日曜日は技能士(二級)講座。 来週が本試験で今回が最後の模試でした。

作業手順や加工ノウハウの習得は練習すれば誰にでもできる事だと思います。

しかし鑿や鋸・鉋を自ら研ぎ、仕込み、使いこなす事は一朝一夕で出来る事ではありません。

昨年秋からスタートした本講座でしたが、受講生の方には自宅で研ぎと練習ができる環境作りなども進めてもらいつつ、教室でのレクチャーと併せての取り組みとなりました。細かい部分は私とのやり取りを重ね少しずつ前進といった感じだった。皆さんそれぞれに社会で活動されていて、それぞれの置かれている環境を考えた時に、当初は少し難しいかなぁと思う時もあったのですが、個々の努力の甲斐あって全員が予想以上の成果をあげていて驚いています。 試験でのご検討をお祈りします。この講座に興味のある方は ↓

-

教室など

週末は木工教室でした。

今週も多かった、写真は先週のもの。

日曜は技能士講座。

既に試験が始まっていて、いくつかの県に分かれて受験しています。

頑張ってほしい。

__________________________________ホームレス猫がまたやってきて、早く飯を食わせろと目で訴えるので

一発芸をリクエストしたら

オレはトラだ~って、牙を見せてくれた。

あくびではありません。

-

教室と講座

木曜日。週末は木工教室なので掃除。

主に妻がやってくれています。家具の搬送を手伝ってもらう事もあるのですが、教室へ顔を出す事は一切ありません。

くの一の様な女です。____________________________________

さて、週末は教室&講座でした。今週も多く来て頂きました。写真少な目。

木の器とペーペーストッカー完成。ストッカーはーペーパーの量がわかる構造になっている。

__________________________________________

日曜は講座でした。来週から本試験の方もいて模擬試験。写真多め。

手加工の限界に挑んでいる。

失敗を楽しみながらの教室と、資格試験合格を目指した講座。両方ともそれぞれにやりがいを持って取り組まれている方が多いと思います。私の役割としては、それぞれの目標や気持ちに合わせたサポートと指導ができればと言ったところです。

工房の掃除も妻とやってます。

どんなに失敗しても、笑いながら木工を楽しみたい人は↓

滅茶苦茶難しい試験講座で試練を味わってみたい人は ( ´∀` ) ↓

-

木工教室について

木工教室は今年の夏でまる6年になります。50歳の夏に始めたので覚えやすい。

生徒さんの数は現在45名程度で、継続的に来られているかたは40人くらい。

開講当初から来られている方もいて、長いお付き合いになっている方もいます。教室を運営する上でのコンセプトは、少しくらい失敗してもいいから、頭でっかちにならず手を動かしてまずは経験を積み重ねる事、などとしています。そのコンセプトもすっかり浸透して、皆さんバンバン失敗しているのですが、失敗の多い方程成長していて、いつのまにこんなに出来る様になったんだろう?みたいな人も多い。

写真は一部ですが、こうやって見ると本当に皆さんよく作っている。私の作品も含め、小さな工房から多くの作品が生まれ、技術提供できる事が嬉しい。

_______________________________________

失敗も楽しみながらの教室とは別に、家具製作技能士の講座を3年前から開講。

こちらは打って変わって理論と実践の積み重ねになります。生徒さん方のモチベーションも高く、違う意味でやりがいを感じる。

興味のある方はどうぞご参加下さい。↓

-

教室と講座

週末は木工教室でした。

土曜は通常の教室、いつも平均してこのくらいの人数が三日間渡って来られます。

生徒さんの人数は現在40名程度、多くなりました。

素敵な木の器も完成しました。

_______________________

日曜は家具製作技能士(二級)の講座。

昨年末からコツコツと練習してきました。

7月には試験があって、絶賛練習中。

高難度の加工。この仕口を習得して一体何になるんだろう?などと考えてはいけません。

そこに山があるから登るだけです。

上手く加工しようと思ったら刃物がよく研げている事が大前提になるのですが、それが何よりも難しくて、仕口加工の上手い下手の背景にそれぞれの努力が垣間見えます。

仕口の難易度に比例してその呼び名も難易度が上がる。これは「両面留め型包み五枚蟻組み接ぎ」と言います。

さぁ「両面留め型包み五枚蟻組み接ぎ」「両面留め型包み五枚蟻組み接ぎ」「両面留め・・・・」と5回連続で言ってみよう! 活舌がよくなります。

-

家具製作技能士の講座

週末は木工教室でした。通常の教室に加え土曜の午後は家具製作技能士(二級)講座でした。

三年前から始めたこの講座では三級の試験に三年計19名合格。

今年の夏にはうちの教室からは初めて二級を受験される方5名で目下練習中です。この試験の内容は与えられた課題作品を制限時間内に製作~完成させるものです。

試験課題の内容は事前に解っているので、同じ仕口の加工練習を何度も繰り返し行います。繰り返し練習を行う中で木材の性質や刃物が切れる感覚などを大いに養う事が出来て本当によい試験だと思っております。と、言うのは半分くらいウソで、わざわざ試験を受けなくても仕口や加工練習はできますし、私は教える立場上この資格を取得したのですが、決して職人スキルとして必要なものではないと思っています。

ただこの試験に携わってみて凄く思う事は、制限時間内に一定のクウォリティーを保ちなが作品を作る感覚が我々プロ職人が置かれている日々の状況と同じな事。 少し焦りつつ、でもあまり焦っては作品性が乏しくなるので、でも焦らないと納期に間に合わないみたいな事を繰り返していくうちに、その中間的な感覚を育みつつ、ある程度のスピードでそれなりの作品を作る技術を身に着けるわけですが、そのプロマインドを少しでも感じてもらえている事が個人的には嬉しいです。

時間を掛けて作れば、だれでもそれなりの作品はできます。

時間制限のある中で作る事がプロであるし、アマチュアであってもその感覚をもつ事は大切だと思っています。同じ作品性でも、どうやったら早く作れるのか考え実践する事が大切で、そうする事で更に時間的余裕が出来、技術習得が進むという良い循環に入ると少し楽しくなってきます。

-

家具製作技能士講座

週末は木工教室でした。

木曜に軽いぎっくり腰になってしまい金曜は急遽中止。

ガラスの腰と猫に噛まれて傷だらけの手で土日開催。教室の様子。

私の状態がどうであっても全く関係ないのが木工教室。

むしろいない方がいいのかもしれない・・・

と言うのは、まんざら本当かもしれませんが

日曜の午前は昨年10月から行っていた家具製作技能士講座(三級)全15回の最終回だった。↓

___________________________________________家具製作技能士講座〈三級〉最終回

期間にして4ヶ月、木工自体が完全に初めての方もいる中で

刃物の研ぎを中心に四種類の仕口加工を学んでもらった。

この講座・試験の内容を解説すると、

・二方胴付きほぞ

・相欠き接ぎ

・包み片蟻型相欠き接ぎ

・木ネジ留め接ぎ

の四つの仕口を定められた手道具(ノミ・ノコ・カンナ・その他の墨付け道具)だけで制限時間内に製作するというものです。四つの仕口の中でも高難易度なのが、

この「包み片蟻型相欠き接ぎ」です。見てのとおり、これどうやって加工するねん感が漂うと同時に、その名前もややこしくて、ツツミカタアリガタアイカギツギ、ツツミカタアリガタアイカギツギ、ツツミカタアリガタアイカギツギと三回連続言える人はいません。

そんな名前も加工もややこしい事に真剣に取り組んだ結果。

何かを形作ると言う事と、技術を習得する事は別です。

機械やそれなりの道具を用い、方法を学べば誰でもそれなりの何かを形作る事は出来る。

しかし、限られた時間と道具だけで正確かつ頑丈な仕口を切削加工する為には刃物を研ぐ技術と一定量の加工練習が必要です。簡単ではありません。

八名の方が来週は試験です。 皆様、頑張って下さい。 -

木工教室

週末は木工教室です。

先週と先々週などの様子。

鉋掛ける姿はまるで職人。

ご自分の為に作られたミニテーブル完成。

素敵です。

木製のこんなテーブルがなかなか売ってないんです。ハイスツールと踏み台も完成。

天板のなぐり加工が素敵です。こういった物も市場にありそうで意外と売っていません。

ブラックチェリーで作った作業台も完成。

天板に空いた穴にはミシンが納められます。世界中どこを探して売っていないと思います。

こちらもチェリーで作ったサイドテーブルも完成。

コの字型の形状に意味があって、ご自宅のソファー座面を上下から包む形になっています。

宇宙を探しても、同じものはないでしょう。ちなみに上記四点の作者は全員女性。ほんとーによく作ります。

______________________________________

より高い技術習得を目指している方向けの、家具製作技能士講座も開催。

2級講座の様子。

研ぎもしっかりとやってもらっている。

木工教室のコンセプトは失敗しながら少しずつ成長していこ~ですが、

こちらの講座は試験を控えていて失敗が許されません。

少しくらい許しって言いたくなりますが、これはこれで違う意味での達成感があると思います。

3級は来年2月に試験。2級は来年夏の試験に向けて猛烈に頑張っています。実は業務の都合で、12月の第一週をもって今年の木工教室は終了。再開は年明け1月下旬からとなります。一年間通ってくれた皆様、誠にありがとうございました。

*技能士講座の方は年末年始も行います。木工教室に興味のある方は↓

-

木工教室と講座

週末は木工教室でした。

金、土、日開催しました。

花台製作中。ノミ、ノコ、カンナなどの手道具を使った基礎加工の要素が全て盛り込まれた作品となります。 立体的な作品の第一号になるので完成時の喜びは一入。

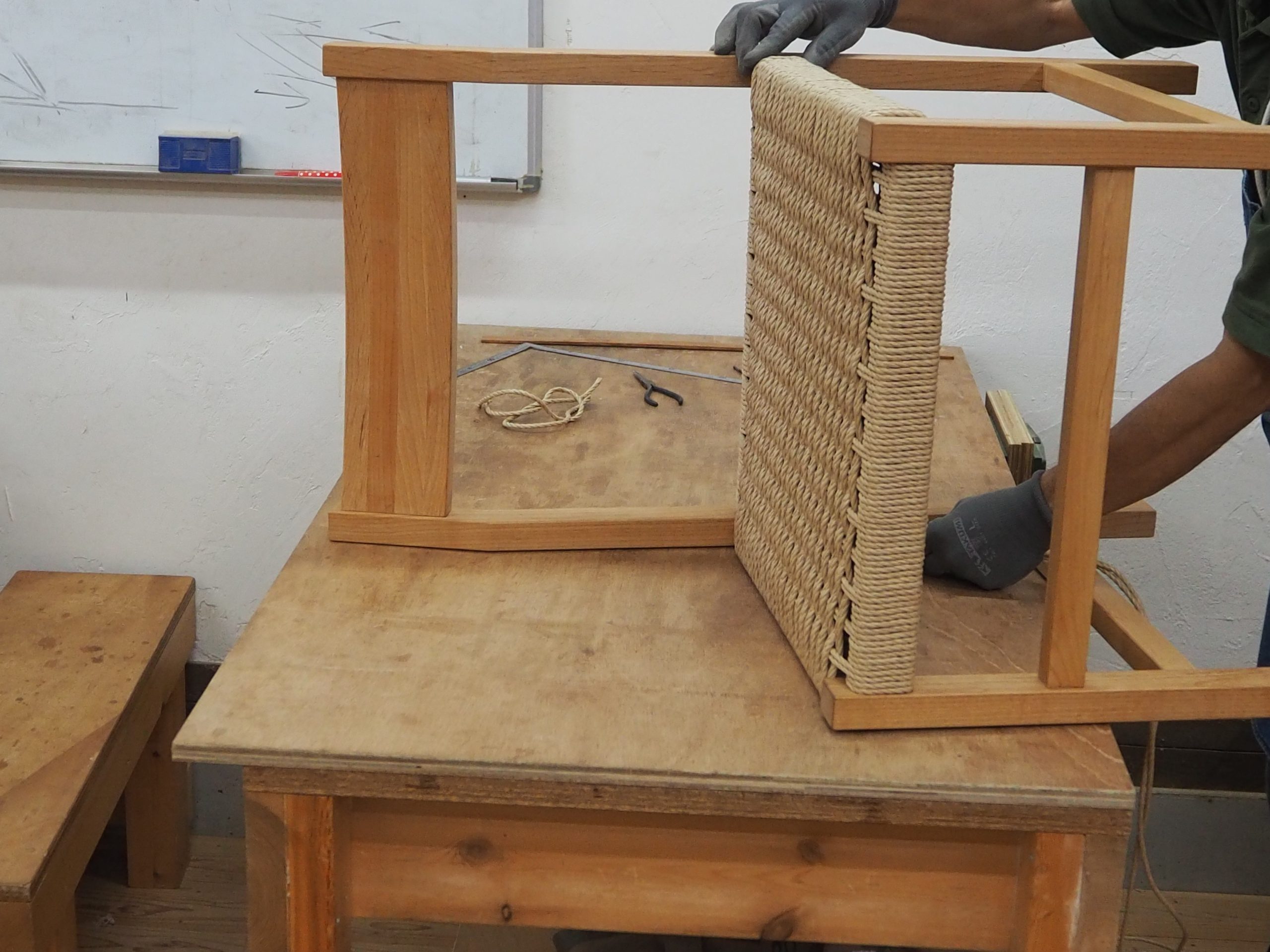

ペーパーコードスツールも完成。

堅いウォールナット材に鉋を掛ける練習に重きを置いてます。あと、真っすぐに組み立てる事の重要性なども感じてもらっている。 ペーパーコード網の座編は楽しいばかりです。

上級者の方は、こんな椅子も製作。

貫通の通しほぞは手ノミで加工。座面の波型加工はこちらも手道具の外丸カンナで削りました。

何でもできます。

___________________________________土曜の午後は家具製作技能士(3級)講座の3回目だった。今年も定員ぴったしの8名でスタート。

日曜の午前は同講座の(2級)の初回でした。こちらは教室からの過去の3級合格者のうちから6名参加頂いた。

この講座は、国や県が主催する試験の受験を前提にしたものです。3級は年明けの試験を、2級は来年夏の試験を目標に進めています。受験へのモチベーションをエネルギーに手加工の基礎を改めて習得しています。

通常の教室とは異なり、加工クウォリティーと制限時間内での完成が求められるので大変ですが、その分達成感もあると思います。この講座と試験についてはいろいろと思うところがあるので、時間のある時にじっくりと書きたいと思ってます。私の方は今日から家具作りに戻ります。